透視図の定義の再考

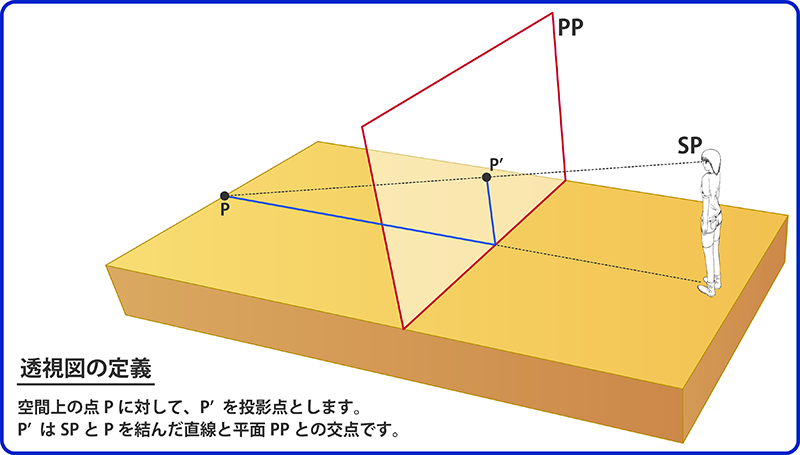

透視図の定義は概念的には概要の章で述べた通りであり、単純ではありますが極めて重要なものです。

なぜなら今後説明するあらゆる法則や図法、例えば「消失点の発生位置」「画角の測り方」「立方体の作図法」「増殖・分割法」「円や球が円錐曲線になること」、

これらはすべて透視図の定義(下図)から導出することができるからです。

大元はこの定義1つだけであり、これだけですべての現象に説明が付くのです。

とはいえ、そもそもなぜこのような定義になっているのでしょうか? あらゆる法則が定義から導かれるとしても、定義自体が的外れな内容であったとすれば、無価値な図法になってしまいます。 しかし、安心してください。 透視図は描き易さや(3Dソフトなどへの)実装のし易さだけでこのような定義を取っているわけではなく、そこには絶対的な理由があります。 透視図はこの定義でなくてはならず、これ以外の定義など到底考えられないのです。

自然に見える画とは?

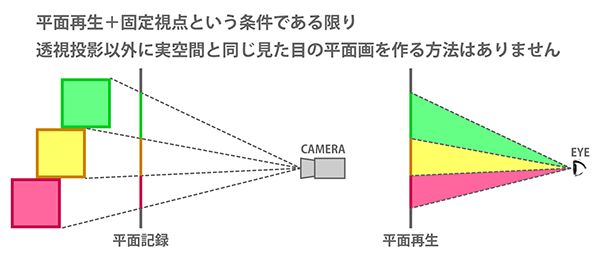

私たちは多くの場合、平面の画材上に絵を描きます。 もちろん鑑賞する人も平面の印刷物なりモニターを見ることになります。 すなわち大半の画は平面で再生されます。これを記録するには平面で受光するのが最も理に適っています。 カメラの撮像素子が平面状に並んでいる理由もここにあります。

ここで「自然に見える画」とは何かを考えます。

自然な見た目とは、要するに3次元の物体を肉眼で見たときと同じように見えること。

理想的には3次元空間上に2次元の絵を置いたとき、絵を置いたことに気が付かないほど、完全に同じ見た目をしたもの、と定義することができます。

そんなもの存在するのかと思われるかもしれませんが、視点さえ固定すれば可能です。

ある視点(SP)において、3次元空間と完全に同じ見た目をした平面画というのは、

3次元の物体が発する光を平面で受光し、それをそのまま絵にすることによって作ることができます。

というより、それ以外の方法では絶対に作れません。そして、その方法は透視図の定義そのものです。

鑑賞者には、その絵を同じ画角で見せれば、理論上は現物を肉眼で見たときと完全に同じ視覚を与えることができます。 そこには眼球が持つ収差やレンズとしての特性を考慮する必要がありません。

仮に直線が曲がって見える特性があったとしても、絵の上では素直に直線で描いておけば、それを見るときにやはり曲がって見えるはずです。 なぜならその直線を構成する個々の光線は、3次元空間上の直線であれ、絵の上に描いた直線であれ、視点から見て同一の方向から飛んでくる光であり、両者の見え方が変わることなどありえないからです。 重要なのは光の経路だけであり、これさえ合わせておけば眼球が持つどのような特性に対しても同一の視覚を与えることができます。 また鑑賞者が視線の向きを変えたとしても、SPさえ固定しておけば、目に飛び込む光は肉眼で3次元物体を見た時と完全に同一のものですので、やはり同一の視覚を得ることができます。

人間の目には本当はこう見えているという主張は度々なされますが、その多くは網膜に焼き付く形を述べています。 しかし、それをそのまま平面の画材上に再現しても、最終的な視覚は本来の形になりません。 なぜなら、平面画は人間の視神経と直結していないからです。 「本当はこう見えている」を再現するには、絵から飛び出す光線の経路を予測し、最終的に得られる視覚が実空間と同等になるよう逆算して描く必要があります。 それを限定的に実現しているのが透視図です。

空間上のある図形はPP上では別に形になります。直感で分かりにくい例を挙げると、空間上での球はPP上で円錐曲線になります。 しかし、この説明をすると次のような疑問が浮上するのではないでしょうか? 球はどのような向きにあっても、その輪郭は正円にしか見えないはずだと。 実はその解釈は正しいのです。人間の目にとって、実空間上の球の輪郭は常に円にしか見えません。 しかし、PP上に描く場合は、円錐曲線として描くのが正しいのです。これはPPが平面であるが故です。

ここで「球が円錐曲線に見える」と考えるのではなく、「円錐曲線が球に見える」と解釈するのがポイントです。 事実、透視図上では円錐曲線として描いておけば、見る人には(球の輪郭である)完全な正円に見えます。 透視図法は見る人の立場にたって、本来の形に映るようあえて画面上では変形させて描いているのです。

透視図は固定視点において、実空間との見分けが全くつかない完全なる空間表現法です。 魚眼レンズの節で話題に挙げていますが、カメラ位置を固定すれば透視図は3Dモデルの完全なる代替になりえます。 3Dモデルをレンダリングしたのが透視図なので、当然と言えば当然なのですが、意外とこの着想は見落としがちです。 特に視点を固定しさえすれば、カメラの向きは変えても問題がないことには注意したいところです。

透視図は視点さえ合わせれば、3次元空間と完全に同じ見た目を提供すると述べましたが、光が直進しない場においてはその限りではありません。 スネルの法則により、光は媒質の境界面(水と空気の境目など)で屈折するため、 水上に視点を置いた状態で、水中の物体を描くケースなどでは、透視図の定義に沿った描写が現実空間の見た目と一致しません。

固定視点においては完全な空間表現である透視図も、人間の目が2つある以上、その完全性は失われてしまいます。 しかし両眼に対して、3次元空間と完全一致する平面画は「左右の目に対応した2枚の透視図」しかなく、いわゆる立体視の技術によって2枚の絵を左右分離して見せるしかありません。

画角を合わせるという問題

透視図の最大の欠点は、画角の相違により発生するゆがみですが、画角の不一致(SPの不一致)は、その気になれば一定の解決を図ることができます。 仮に多くの読者が30°前後の視野角で見ることが想定される本があったとすれば、すべての絵を30°の画角で描けば、理論上は完全に自然な見た目を提供できます。 しかし、自然に見える画は安定感や説得力を生む反面、日常的に体験するごく平凡な視覚を与えるにすぎないため、必ずしも最良の絵にはならないと言えます。 事実、写真という超精度を誇る写実描写が氾濫しているにも関わらず、絵画の需要が失われる気配はありません。 その点において、画角の不一致を覚悟してでも、広角や超望遠等の表現を試みる意義はあると言えます。

注意したいのは画角の不一致は透視図が抱える固有の問題ではないということです。 仮に他の投影方法を取ったとしても、画角が合わない問題は解決できません。 これを解決するには再生側の協力が必要不可欠です。

技術的な難題を無視すれば画角を合わせるアイデアはあります。 十分大きなモニターを用意し、鑑賞者は所定の座席から見るものとします。 表示される絵はすべて画角情報を登録しておきます。 再生される絵は登録情報に応じて、大きさを変えて表示させれば、常に絵の画角と鑑賞者の視野角が一致します。

しかし、ここまで大がかりな装置を作ったとしても、そこで見る広角の絵は、私たちが普段見る広角の絵とは異なるものです。 狭い視野角で見る広角の絵はパースが強調されるため、強いインパクトを見る人に与えます。 ところが視野角を一致させた広角の絵は、ごく平凡な絵にしか見えません。 これは普段近くにいる人や物を見ても、特別なパース感を感じないのと同じ理由です。 人間の視野は明瞭に見える範囲に限れば基本的に望遠であり、その意味では現実空間において広角的に見えることは絶対にないと言えます。 そのような体験が可能なのは唯一絵画や写真の中だけであり、画角の不一致は必ずしもマイナス要因にはなりません。 ただし限度というものがありますので、適正画角はやはり意識する必要があります。